SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)は私たちの生活に欠かせない存在となり、個人のコミュニケーションツールとしてだけでなく企業にとっても重要なマーケティングチャネルとして活用されています。SNSを戦略的に活用することで、ブランド認知度の向上、顧客とのエンゲージメント強化、そして売上の増加など、様々なメリットを得ることができます。

2024年現在、SNSマーケティングはより一層重要性を増しています。オンラインでの活動が加速し、SNSを通じたコミュニケーションや購買行動が増加しました。新しいSNSプラットフォームの登場や既存のSNSの機能アップデートにより、企業はより多様な方法でSNSマーケティングに取り組むことができるようになっています。

SNSマーケティングを成功に導くためには、各SNSプラットフォームの特性を深く理解し、それぞれに適した手法を選択することが不可欠です。また、SNSユーザーの属性や利用目的は常に変化しているため、最新のトレンドを把握し、柔軟に対応することが求められます。

本記事では、SNSの種類と特徴、効果的なマーケティング手法、そして注意点について詳しく解説します。これからSNSマーケティングに取り組む企業や担当者の方々に、実践的な情報を提供できれば幸いです。

SNSマーケティングとは

SNSマーケティングとは、SNSを活用して、企業や団体がブランド認知度の向上、顧客とのエンゲージメント強化、売上増加などのマーケティング目標を達成するための手法です。従来の一方的な広告とは異なり、双方向のコミュニケーションを通じて顧客との関係性を構築することを目的としています。

日本国内では、X(旧Twitter)・Facebook・Instagram・LINE・YouTube・TikTokといったSNSが特に人気です。

企業は自社の製品やサービス、ターゲット層に合わせて、最適なSNSプラットフォームとマーケティング手法を選択する必要があります。

代表的なSNSの種類

Facebookは世界最大のSNSで、日本でも多くのユーザーを抱えています。個人プロフィールやページを作成し、投稿、シェア、いいねなどを通じてユーザー同士がつながることができます。

月間アクティブユーザー数は全世界で約30億人、日本で約2600万人と言われています。

基本的に実名登録なので、知り合いになった人や学生時代の同窓生らのページを探しやすいのが特徴です。文章のほかに画像や動画などを利用して、コミュニケーションをとることができ、友達を増やすこともできます。

名前だけでなく経歴や出身校などのプロフィールも記載されていますので、趣味、ライフイベントなどを参考に、ターゲットを明確にした広告配信が行えます。

ただし、実名登録ということで個人情報の公開に抵抗があるからか10代〜20代の利用率が低く、若い世代をターゲットにするには不向きかもしれません。30代~40代の年齢層、もしくはビジネス向け商品やサービスをPRするのに適しています。

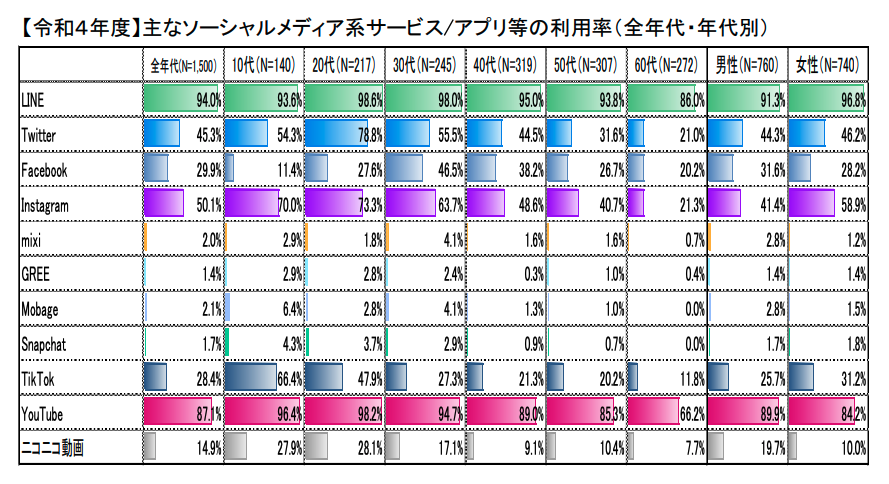

参考:令和4年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書 <概要> 令和5年6月

ページ機能として、企業や団体のホームページとして使うことも可能で、情報、イベントなどを掲載することで、集客・PRに結びつけられます。

実名登録制で、炎上しにくいというメリットがあるため、シェアなどの拡散機能を上手に活用すれば、幅広いマーケティング活動が可能です。

国内のユーザー数はやや減少気味ですが、海外では一番有名なSNSとして人気が根強く、海外マーケティングにおいては特に重要な役割を果たすでしょう。

企業にとっては、Facebookページを通じてブランドの情報発信や顧客とのコミュニケーションを図る重要なプラットフォームとなっています。

X(旧Twitter)

「ツイートする」「バズる」「いいね」などSNSに関するワードの流行の原点ともいえる先駆的なSNSです。テキストメッセージを中心とした投稿でコミュニケーションが図れ、画像や動画の投稿も可能です。最新のトレンド情報の収集やイベントの実況ツイートなど、さまざまな利用法があります。

日本国内の月間アクティブユーザー数は約6658万人で、世界では約3億3000万人となっています。これはFacebookの30億人と比較するとかなり少なく感じられますが、Xには他のSNSにはない魅力的な特徴が多数あります。

その特徴の一つが、シェアのための「リポスト」機能です。お気に入りの投稿を見つけたら、リポストのマークをタップするだけで、フォロワーに表示・拡散できます。この拡散性の高さを生かし、企業がXアカウントを開設してユーザーとやり取りをしたり、商品のPRを行ったりできます。

広告配信も行えますが、投稿が口コミで広がれば広告費用をかけずにPRできるため、シェアされるような面白い商品やサービスを伝える工夫をすれば、効率的にマーケティング活動が実施できます。

政治家や芸能人もXを広報活動の一環として活用しており、米国のトランプ前大統領のXがよく話題に上がっていたのは記憶に新しいところです。

ただし、拡散力が高い反面、炎上しやすく、デマが流れるリスクもあるので注意が必要です。

note

noteは、個人や企業がオリジナルのコンテンツを発信し、読者と直接つながることができるプラットフォームです。この特徴を生かし、効果的なマーケティング活動を展開できます。

月間利用ユーザー数は2019年頃から急速に伸び、2021年には約6300万人を突破。「だれもが創作をはじめ、続けられるようにする。」のコンセプトに共感したユーザーが次々と参加しており、2023年には法人利用が3万件を突破するなど、勢いはとどまるところを知りません。

noteの魅力は、商品をただ紹介するだけでなく、ブランドストーリーの発信、サービス提供の事例、製作者の思いなどを魅力的に伝えられること。Webメディアやブログとは異なり、気軽な文体のほうが読まれやすいです。

質の高い記事は有料note・有料マガジンとして販売できます。うまく活用すれば集客・ブランディング・採用活動にもつなげることができるでしょう。

LINE

LINEの月間アクティブユーザー数は約9500万人に達しています。国内最大規模のSNSであり、若者だけでなく全世代で利用者数が高いのが特徴です。

LINEを使ったマーケティングにはメリットが多数あります。LINEアプリは日本の人口の90%が利用しているツールであるため、LINE公式アカウントは友だち登録されやすいという特徴があります。独自のアプリ開発と比較すると、ダウンロードや会員登録の手間がかからず、登録時の離脱防止に貢献します。

また、LINEで配信したメッセージは開封率がとても高く、メルマガよりも読まれやすい特徴があります。プッシュ通知やアプリの未読バッジが気になり、ユーザーはメッセージをすぐに確認する傾向にあるためです。

LINE公式アカウントには、企業や店舗のマーケティングに最適な機能が豊富に備わっています。リッチメニュー、画像や動画配信、問い合わせ、クーポンの配布などのマーケティングツールを活用することで、集客力を高めることができるでしょう。

Instagramは、「インスタ映え」という言葉の語源となった写真中心のSNSで、写真と動画、リールと呼ばれるショート動画の投稿とその閲覧に特化しているのが特徴です。

日本国内の月間利用ユーザー数は約3300万人、世界では10億人以上でさらに伸び続けています。ユーザーは10代から30代の年代が多く、男女比はおよそ4対6で、女性の利用者が多い傾向にあります。

ビジネスアカウントでは、画像や動画につけられたタグからユーザーをECサイトへ誘導する「ショッピング機能」が提供されています。Instagramは、美しい写真や動画でブランドイメージを象徴させやすく、ブランディングに適しているといえるでしょう。ただし、Xなどに比べると拡散性は低いという特徴があります。

Instagramを活用したマーケティング手法としては、美しい写真や動画でブランドイメージを印象付けることや、数万人以上のフォロワーを有するインフルエンサーに企業のPRをしてもらう「インフルエンサーマーケティング」が考えられます。Instagramでは、Googleでの文字検索を表す「ググる」に代わり、タグ検索で情報を集める「タグる」という行動が見られ、投稿されるコンテンツを消費行動の参考にしている傾向があるため、広告の効果は高いと思われます。

企業がInstagramマーケティングを成功させるためには、ターゲットとなるユーザー層を理解し、彼らの嗜好に合った魅力的なコンテンツを提供することが重要です。ハッシュタグの戦略的な活用やインフルエンサーとのコラボレーションなど、Instagramの特性を生かしたアプローチを検討することが効果的でしょう。Instagramの強みを生かしながら、ブランドの個性や価値を伝えるマーケティング活動を展開することで、企業はユーザーとの関係性を深め、ビジネスの成長につなげることができると期待されます。

YouTube

YouTubeの利用率はLINEに次いで多く、日本国内の月間アクティブユーザー数は約7120万人、全世界では約25億人と、驚異的な数字を誇ります。

日本では全年代の87.1%のユーザーに利用されており、女性よりは男性の比率がやや高くなっています。

アカウントを作成すると誰でも無料で動画の投稿が可能となります。ライブ映像の配信機能、投げ銭システムのスーパーチャットで収益を上げていくという活用法もあります。

Googleの運営するサービスの1つでもあり、表示にはGoogleのAI技術が採用されています。再生回数を増やすためには良質のコンテンツを制作するのはもちろんのこと、SEO(検索エンジン)対策が必須です。

TikTok

TikTokは、動画コンテンツを制作・共有するソーシャルメディアプラットフォームで、若者を中心に爆発的な人気を博しています。ユーザーは音楽やフィルター、エフェクトを使って、創造性豊かな動画を簡単に作成することができます。当初は15秒程度のショート動画を投稿する仕様でしたが、最近では10分程度の動画も投稿可能になりました。

日本の月間利用ユーザー数は約1700万人で、全世界では10億人に達しています。

10代から20代の若者を中心に利用されていますが、最近では30代以上のユーザーも増えつつあります。

TikTokのマーケティングにおいて注目すべき点は、ユーザーの高いエンゲージメント率です。TikTokユーザーは、他のソーシャルメディアと比較して、コンテンツに対してより積極的にいいねやコメント、シェアを行う傾向があります。この高いエンゲージメント率は、企業にとって自社ブランドや製品をPRする絶好の機会といえるでしょう。

TikTokマーケティングの手法としては、ユーザー参加型のPRがが挙げられます。企業が独自のハッシュタグを作成し、ユーザーにそのハッシュタグを使った動画の投稿を促すことで、ユーザー生成コンテンツ(UGC)を活用したキャンペーンを展開することができます。これにより、ブランドの認知度向上や、ユーザーとのエンゲージメント強化が期待できます。

また、TikTokインフルエンサーとのコラボレーションも効果的な手法の一つです。影響力のあるTikTokクリエイターに製品のレビューや紹介をしてもらうことで、ブランドのメッセージをユーザーに直接届けることができます。インフルエンサーの持つ信頼性と親近感は、ユーザーの購買行動にも影響を与えると考えられています。

TikTok広告も見逃せません。起動広告やインフィード広告を活用することで、ターゲットユーザーにリーチすることができます。

TikTokマーケティングを成功させるためには、プラットフォームの特性を理解し、ユーザーに受け入れられるようなクリエイティブな動画コンテンツを制作することが重要です。

Linkedinは、米国で2003年にサービスが開始されたジネス系SNSです。この20年ほどで世界中に認知され、世界で10億人ものユーザーを獲得しています。

日本では2011年にスタートしましたが、海外に比べるとまだそれほど利用者数は多くありません。ビジネス用のSNSというイメージが先行し、一般ユーザーに認知されにくかったと考えられています。

しかし外資系ビジネスパーソンを中心に、徐々にユーザーは増加しており、個人と企業を結びつける機能は豊富に揃っていて、営業活動やBtoBマーケティングにも役立てることができます。

LinkedInマーケティングの手法の一つとして、スポンサー付きコンテンツ投稿が挙げられます。企業は、自社のブランドや製品に関連する有益な情報を提供する記事やブログ記事、ウェビナーなどのコンテンツを作成し、LinkedInの広告プラットフォームを通じてターゲットユーザーに配信することができます。この手法は、ブランド認知度の向上や、リードジェネレーションに効果的とされています。

また、テキスト広告やディスプレイ広告、会話型広告など、様々な広告フォーマットを活用して、ターゲットユーザーにリーチすることができます。LinkedInの詳細なターゲティング機能を活用することで、企業は自社のペルソナに合ったユーザーに効果的に広告を配信することが可能となります。

Wantedly

Wantedlyは、ビジネスSNSの一種で、企業と個人をつなぐプラットフォームとして注目を集めています。特に、採用や転職に特化したサービスとして知られており、企業は自社の魅力を伝える「募集ページ」を作成し、求職者とのマッチングを図ることができます。

Wantedlyのマーケティングにおいて重要なのは、企業ブランディングです。Wantedlyの募集ページでは、企業文化や社員の声、職場環境など、企業の魅力を多角的に伝えることができます。魅力的な募集ページを作成することで、企業は優秀な人材の獲得につなげることが可能となるでしょう。

Wantedlyのもう一つの特徴は「インターン募集」の機能です。企業はインターンシップの募集を通じて、学生や若手人材とのつながりを築くことができます。インターンシップで企業文化や仕事内容を体験してもらうことで、将来的な採用につなげることも可能です。

Wantedlyマーケティングを効果的に行うためには、ターゲットとなる求職者や人材のニーズを的確に捉えることが重要です。募集ページの内容を工夫し、求職者に響くようなストーリーを伝えることが求められます。また、社員の声を積極的に取り入れることで、企業の「リアル」な魅力を伝えることができるでしょう。

Wantedlyを活用したマーケティングは、採用だけでなく、企業ブランディングや情報発信にも効果的です。Wantedlyの特性を理解し、戦略的に活用することで、企業は優秀な人材の獲得と、ブランド力の向上を同時に実現することができます。人材獲得が企業の成長に直結する現代において、Wantedlyマーケティングは無視できない存在となっています。

SNSを使ったマーケティング手法と各事例

SNSを使ったマーケティング方法について説明していきます。

SNSを使ったマーケティング方法について説明していきます。

SNSアカウント運用

企業や店舗が自社のSNSアカウントを開設して、運用し自社の商品、サービスなどに関して情報を発信します。

写真や動画を駆使しながら、情報発信力の大きいSNSで企業ニュースやお得な情報、さらにブランドイメージを前面に押し出していけば、ファンとなるユーザーの心をつかむことができるようになるでしょう。

商品やサービスに関心を持った人を企業の公式ホームページ、ショッピングサイトへ導いて、集客増にも結びつけられます。

アンケートを活用すれば、ユーザーからの意見を商品開発にフィードバックすることが可能になります。

事例

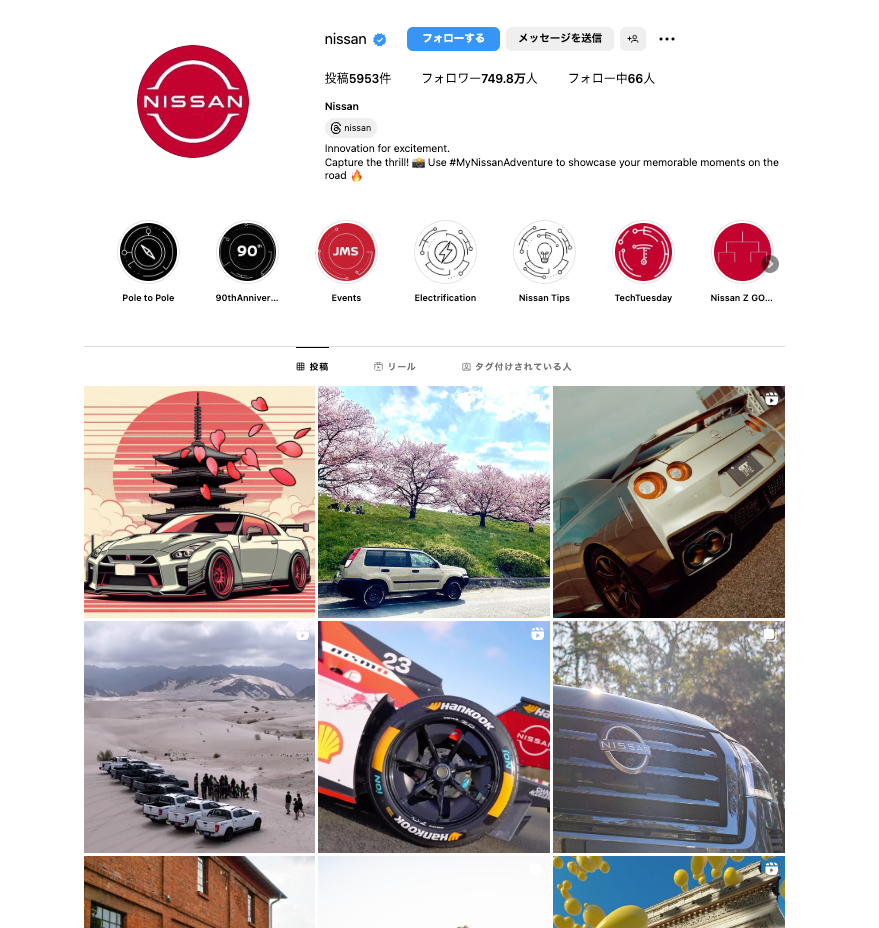

日産自動車のInstagramアカウントです。

フォロワーは749万人にも上る人気アカウントで、商品であるクルマのスタイリッシュな写真を投稿する格好いいページです。

美しい風景をバックに疾走するクルマなどの写真が、若者からミドル世代までの支持を集めているようです。

日産自動車(日本)のアカウントもあり、こちらも30万人を超えるフォロワー数を誇ります。#5523のハッシュタグをつけた投稿を「リポスト(再掲)」させてもらうことで、コンテンツの作成負担を大幅に削減している点は、SNSアカウント運用の参考になります。

SNS広告配信

SNSプラットフォームはそれぞれ、オリジナルの広告配信サービスを行っています。

テキストだけのリスティング広告などに比べて、写真、動画などのコンテンツで、分かりやすい広告を提供することができ、宣伝効果は大きいと思われます。

年齢、性別、仕事、趣味などのデータをもとに、きめ細かなターゲティング広告を打つことも可能なため、効率よくマーケティングが行えます。

予算と求める広告効果に合わせて、さまざまな広告出稿を企画して、フレキシブルに対応できる点が大きなメリットです。

SNSキャンペーン

SNSキャンペーンとは、ユーザーにSNSに参加してもらうことで、消費行動を促すキャンペーン手法です。

自社SNSアカウントのフォロワーの増加、自社の商品に関する写真・動画投稿の増加、キャンペーン情報の拡散、店舗やイベントへの来店促進などがその目的になります。

SNSキャンペーンにより、ブランドについて興味を持っているユーザーにそのブランドをさらに印象づける効果が見逃せません。

新規ユーザー獲得に結びつくものとして、季節ごとにキャンペーンを展開すると良いでしょう。

事例

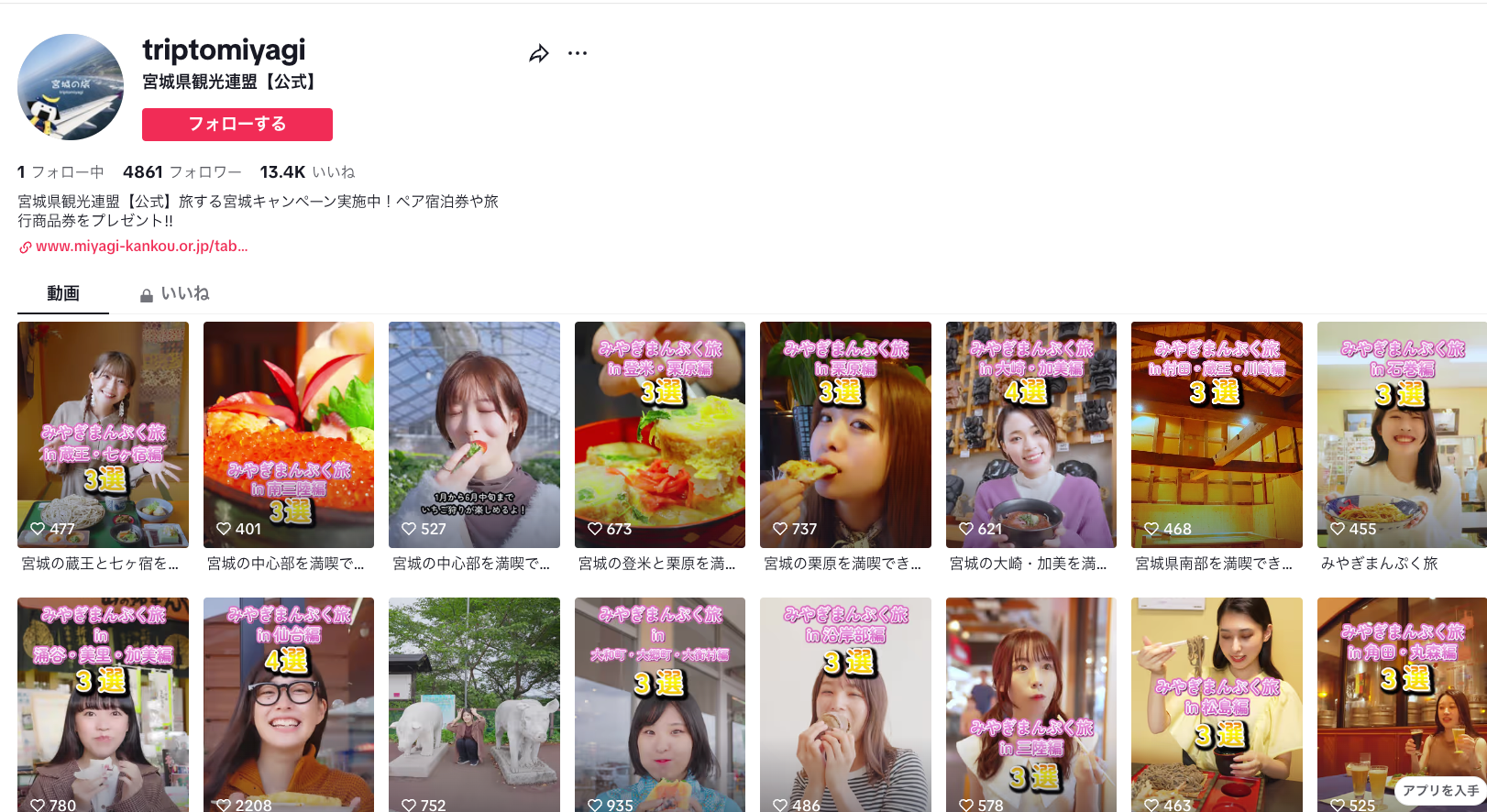

宮城県観光連盟【公式】のTikTok・Instagramアカウントでは、公式アカウント(@triptomiyagi)をフォローした上で[#みやぎまんぷく旅]のハッシュタグをつけて旅動画の投稿を募集、賞品として旅行商品券3万円分をプレゼントしていました。(キャンペーンは終了しています)

キャンペーンや懸賞に応募してもらうことでブランドの認知を図ることができます。

参加者を集めやすいSNSキャンペーンを通してのマーケティング活動は今後ますます盛んになってくるでしょう。

インフルエンサーマーケティング

インフルエンサーマーケティングとは、SNSで強い影響力を持つユーチューバーらのインフルエンサーによるマーケティング手法です。

多い人だと数百万人ものフォロワーを抱えるインフルエンサーに商品やサービスを宣伝してもらうと、大きな訴求効果が生まれます。

さらに自社商品、サービスがグルメ、ファッション、エンターテインメントなどに関するものの場合、その専門のインフルエンサーに登場してもらうと、より信頼度が高まります。

SNSに投稿してもらうだけでなく、店舗に来てもらったり、商品を使ってもらったりして、感想を書いてもらうのもいいでしょう。

また、新商品を開発するときに企画段階からインフルエンサーに参加してもらい、アドバイザーとして契約を結ぶ方法もあります。

ユーザーのひとりとも言えるインフルエンサーが登場することで、宣伝色が薄れるのも、消費者に好感を持たれると思います。

事例

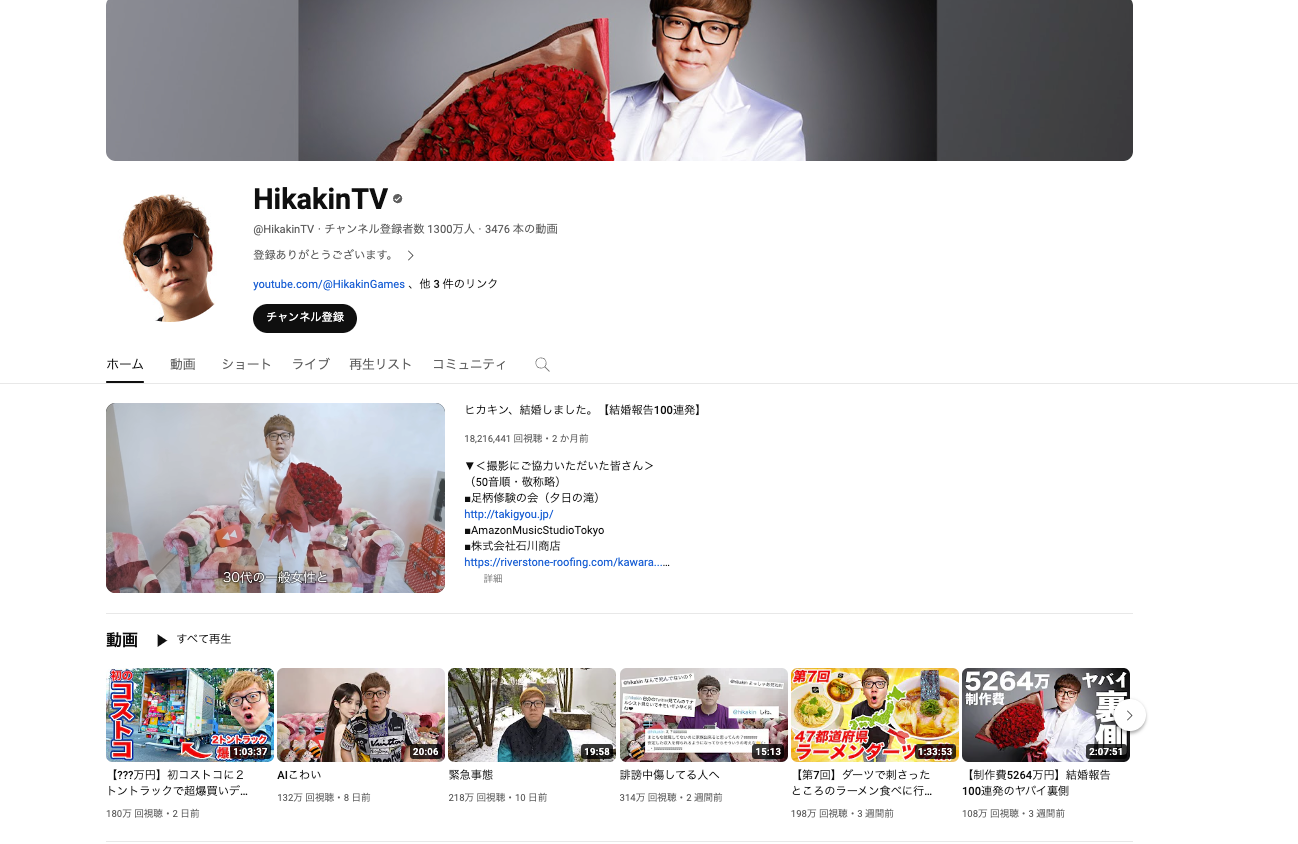

YouTubeチャンネル登録数が1300万人、Xフォロワー数710万人を超える人気ユーチューバー、ヒカキンさんがUSJ公認クリエイターに再就任しました。

ヒカキンさんは「全力で魅力を発信していきたい」と熱意を語っています。ゲーム実況でヒカキンさんの有名度は非常に高く、SNSマーケティングとしては大成功と言えるでしょう。

ソーシャルリスニング

ソーシャルリスニングとは、SNS上で交わされるユーザー同士の会話や、企業・ブランドに関する投稿を収集・分析し、マーケティングに活用する手法です。単に自社の商品やサービスに対する評判や口コミを把握するだけでなく、競合他社の動向や、業界全体のトレンドを理解することにも役立ちます。

ソーシャルリスニングを実施する際には、テキストマイニングの技術が重要な役割を果たします。テキストマイニングとは、大量のテキストデータから有用な情報を抽出・分析する手法です。SNS上の膨大な投稿から、ブランドや商品に関連する言葉を特定して分析することで、ユーザーの感情や評価を定量的に把握することができます。

事例

テキストマイニングのツールとしてSocial Insightを一例に紹介します。Social Insightでは予約投稿やSNSアカウントの管理ができるだけでなく、口コミ分析が可能です。

特定のキーワードに関する口コミを収集し、迅速に分析。視覚化したテキストマイニングをもとに、競合との比較調査も可能になります。

ソーシャルリスニングは、テキストマイニングの技術と組み合わせることで、より高度な分析が可能となります。SNS上の膨大なデータから、ブランドや製品に関する貴重なインサイトを得ることで、顧客理解を深め、より効果的なマーケティング活動を実践できるでしょう。ただし、ソーシャルリスニングで得られた情報は、あくまでもSNS上の一部のユーザーの意見であることを踏まえ、他の調査方法と組み合わせて活用することが重要です。

SNSを実施するステップ

SNSマーケティングの目的を決める

効果的なSNSマーケティングを実施するには、まず明確な目的を設定することが重要です。以下のような具体的な目標を設定しましょう。

- 商品・サービスの売上向上

- ブランド認知度の向上

- 情報発信

- 市場調査

- イベントでの集客

多くの企業では、自社のブランディングや認知度アップを主な目的としてSNSマーケティングを行っています。

目的に合ったSNSプラットフォームを選択する

目的を明確にしたら、Facebook、Instagram、X、LINEなどの中から、目的達成に最も適したSNSプラットフォームを選びます。以下の点に考慮して選びましょう。

- ターゲットとなる年代

- ターゲットの男女比

- 各SNSの利用者数

マーケティング手法を決定する

選択したSNSプラットフォームに適したマーケティング手法を決定します。

自社のファンを獲得し、情報発信を行いたい場合は、SNSアカウント運用が効果的です。

企業のブランドや新商品を広めたい場合は、SNS広告やインフルエンサーマーケティングを検討しましょう。

イベントへの集客を目的とする場合は、SNSキャンペーンが適しています。

コンテンツ戦略を立てる

選択したSNSプラットフォームとマーケティング手法に合わせて、効果的なコンテンツ戦略を立てます。以下の点に考慮して戦略を立ててください。

- ターゲットとなるユーザーのニーズや関心事

- 自社の強みや独自性を活かしたコンテンツ

- 視覚的に訴求力のある画像や動画の活用

- 定期的かつ一貫性のある情報発信

目的達成のためのKPIを設定する

取り組むSNSマーケティングや担当者が決まったら、目的達成に向けてKPIを設定します。KPIとは目的達成のために設ける重要指標のことです。

- SNSを見てからの購入数を毎月100個増加

- 月間の自社のアカウントのフォロワー数を1000人増やす

- ユーザーからの商品、サービスに関する投稿を月間50件獲得

といった感じです。

効果測定とPDCAサイクル

SNSマーケティングを実施したら、定期的に効果測定を行い、改善点を見つけていくことが重要です。以下の点についてPDCAサイクルを回しましょう。

- フォロワー数

- エンゲージメント率(いいね、コメント、シェア数など)

- ウェブサイトへのトラフィック

- 問い合わせ数や売上への貢献度

これらのステップを踏まえることで、SNSマーケティングの効果を最大化し、ビジネスの成長につなげることができるでしょう。

SNSでマーケティングをする際の注意点

SNS広告でマーケティングを実践するにあたり、気をつけなければいけない点がいくつかあります。

最適なSNSマーケティング手法を選択

SNSマーケティング手法は、自社商品、サービスによく合ったものを選ばなければいけません。

当然のことですが、SNSはプラットフォームごとにユーザーも、得意な分野も違います。

世代別では、若者をターゲットにするならInstagramやX、中高年向けの商品をPRしたいならFacebook、といったようにターゲットの利用者が多いSNSを選択することが大切と言えます。

SNSアカウントを運用する場合、どこのSNSプラットフォームを使い、ユーザーにどのようにブランドを訴求し、どのようにコミュニケーションするか、方針を固めておく必要があります。

SNSは企業対個人のコミュニケーションツール

もともとSNSは企業などが多数の人とコミュニケーションするものではなく、個人と個人がコミュニケーションするために生まれました。

個人対個人のコミュニケーションだと思い、コメントなどにきめ細かく返信することで、ユーザーとの関係がより深いものになります。

幅広い知識を身につける

SNSマーケティングを行うには、担当者が日ごろから自身のパーソナルSNSを活用しながら、どうすれば「いいね」が増えるのかとか、その細かい活用法、利用するユーザーの分析などを行い、活用するSNSプラットフォームをよく理解することが大切です。

SNSマーケティングは、デジタルマーケティングの1種とも言えますので、その知識や経験も身につける必要があります。

また、SNSは日々進化していますので、常に新しい情報を仕入れてコンテンツ制作やITの知識習得も怠らないようにしましょう。

画像や動画も大切ですので、人気のあるコンテンツを研究するなどしてクオリティを高めていくと良いでしょう。

専任の担当者を置く

写真、動画、テキストなどのコンテンツがSNSマーケティングの成否のカギを握っています。

そこで、コンテンツの質を高めるため、他の仕事を兼務していない専任担当者を是非とも置きたいところです。コンテンツ制作はもちろん、SNSの状況分析、フォロワーのコメントへの返信、など手がけることは多いので、兼任の社員ではせっかくのSNSマーケティングがおろそかになってしまいます。

日ごろのSNSの更新、改善がマーケティングにおいて、重要なポイントになりますので、どうしても専任できる社員がいない場合は、新規に人材採用を考えてもいいほど大切なことです。

曜日、シーズンに合わせて、投稿を工夫する必要もあり、代理店の活用も選択肢の1つに入れてもいいかもしれません。

炎上リスクに注意

SNSは拡散性が高いので、良い情報を広げるにはとても便利なツールですが、逆に悪い情報、デマもあっという間に広がります。

特にマイナス的要素の情報が広まることで起こるいわゆる「炎上」には注意しなければいけません。

炎上はちょっとした不注意から意図せずに起きますので、炎上リスクを最小限におさえるため、常に投稿のチェックを怠らず、マニュアルに沿った運用を行いましょう。

万一、炎上が起きた場合に備えて、その対策マニュアルも作成しておくと安心できます。

まとめ

SNSはもともと個人どうしのコミュニティに関するものでしたが、多くの人に利用されていることもあり、企業から見ても多くのビジネスに結びつけるチャンスが生まれます。

SNSマーケティング手法には、述べてきましたようにSNSアカウント運用、SNS広告配信、SNSキャンペーン、インフルエンサーマーケティングなどさまざまな方法があります。

Instagram、X、Facebookを始め豊富な種類の中から目的に合ったSNSを選び、SNS広告を出稿してマーケティングを進めていきましょう。

SNSは、世界中でネットワーク網が張り巡らされており、ユーザーは相当な頻度で利用しています。今後もその傾向はますます加速化すると思われますので、常に各サービスの動向に注意して、新しい機能が付加されたら取り入れることを考える必要があります。

また、SNSマーケティングはすぐに目に見えて効果が出るものではありませんので、高感度のコンテンツをまめに投稿するなどして長期的な観点で成果を上げていくと良いでしょう。